澄んだだしに、きのこの香りがふわりと立ちのぼる・・・それだけで、食卓がしっとりと秋の気配に包まれるようです♪

「澄まし汁」というと、一見むずかしそうに感じるかもしれませんが、実はとてもシンプル。

だしは、余裕があれば、やはり昆布とかつおでひくのをオススメしますが、状況によっては、だしパックや顆粒だしを使ってもと思っています。

秋の食卓をやさしく包む、香り高い一椀を楽しんでみませんか。

ここでは、基本の作り方ときのこの組み合わせの工夫をご紹介します。

レシピ|きのこの澄まし汁

材料(4人分)

- だし汁…400ml(昆布+かつおの合わせだし)

- きのこ3種(合わせて250~300g)

①椎茸…4枚

②しめじ…2/3パック

③えのき茸…1/2袋 - 薄口しょうゆ…大さじ1と1/2

- 酒…大さじ1

- 塩…ひとつまみ

- 三つ葉または柚子皮…少々(仕上げ用)

作り方

椎茸は石づきを取り、薄切りにする。

しめじは根元を落として小房に分け、えのきは半分に切って軽くほぐしておく。

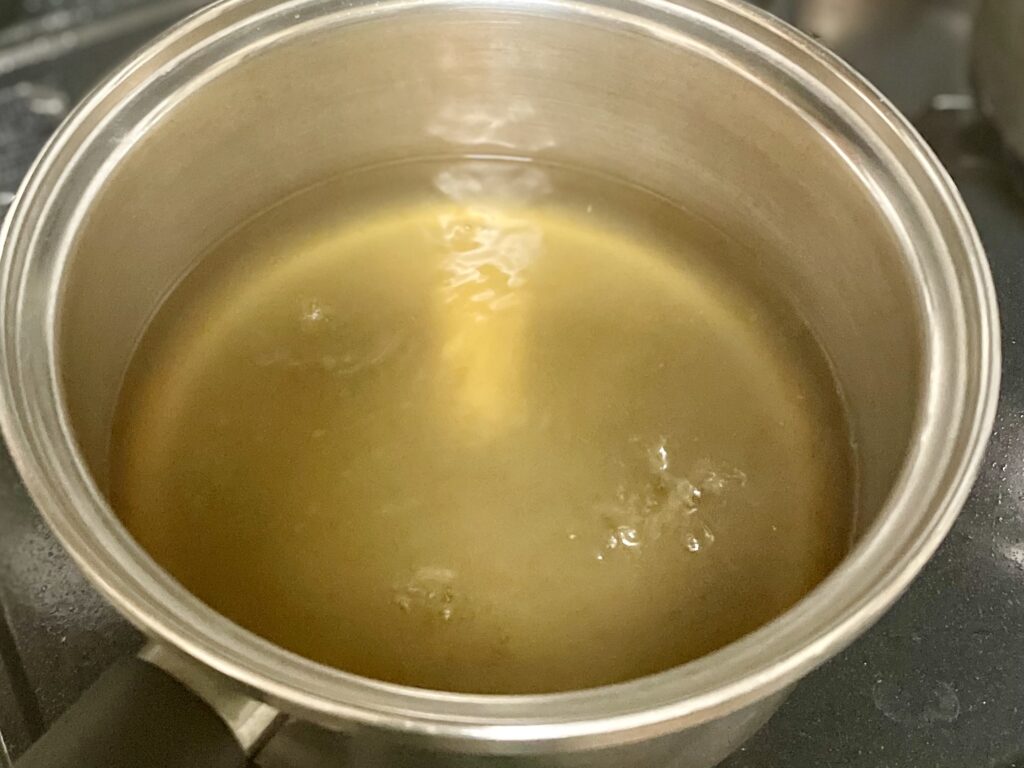

鍋にだし汁を入れ、弱めの中火にかける。

沸騰させずにじんわり温めることで、だしの香りを保つ。

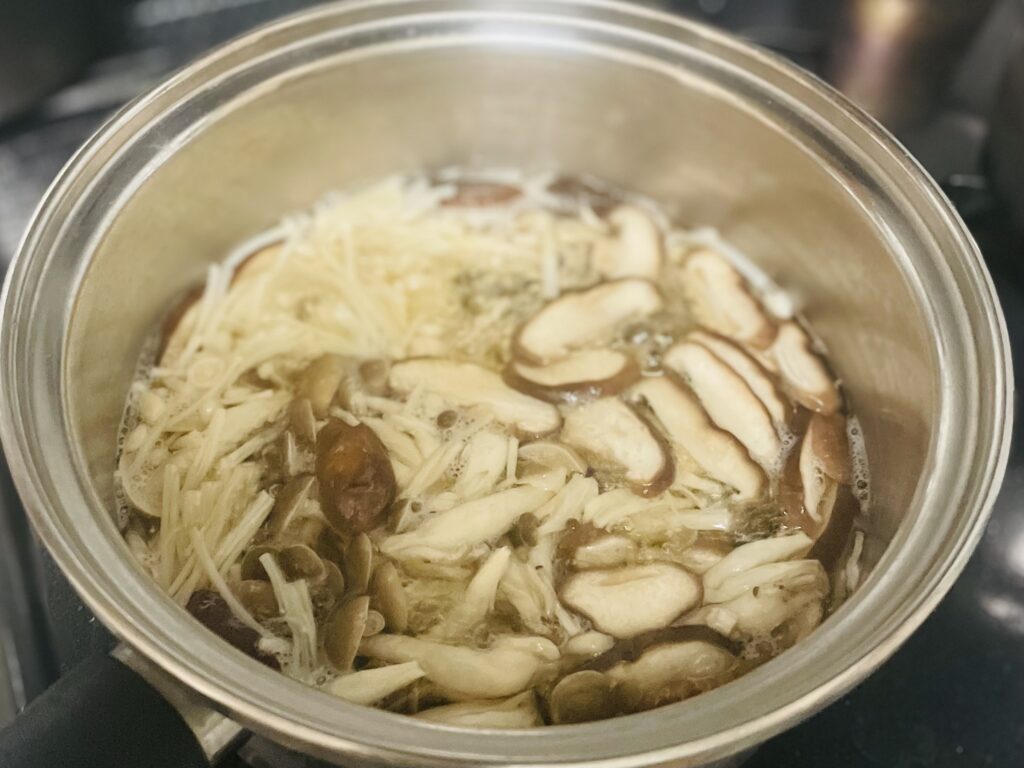

煮立つ直前にきのこを加え、2〜3分ほど静かに火を通す。

強火でぐらぐら煮ると香りが飛んでしまうため、弱火で「コトコト」をキープするのがポイント。

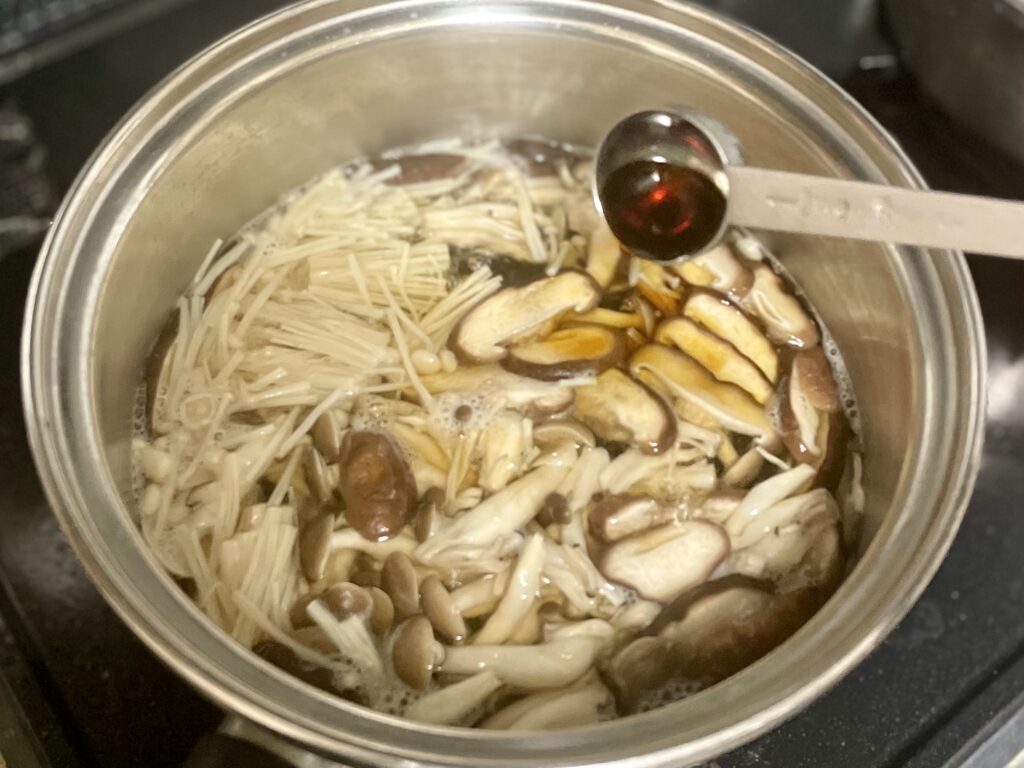

薄口しょうゆ、酒、塩を加えて味を調える。

きのこの旨味とだしの調和を感じられるよう、調味料は控えめに。

椀にそっと注ぎ、削った柚子皮を仕上げに振る。(今回は青ゆずを使用しています。秋冬は黄柚子がおすすめ。三つ葉などお好みで)

美味しく作るコツ

① 余裕があればだしを取る

余裕があるときは、ぜひ昆布とかつお節の合わせだしをとってみてください。(だしの取り方は下のリンクからどうぞ)

澄まし汁という名前にもある通り、もちろん「透き通っただし」を取ることができれば言うことはありません。

・・・が、本格的に透き通った美味しいだしを引くことは、プロの現場でも最も神経を使う難しい仕事です。

家庭で作る今回の「きのこの澄まし汁」では、少し濁っても大丈夫!きのこの旨味と香りが加わると、驚くほど豊かな味になります。

もちろん、忙しいとき、面倒なときには、だしパックなどを使っても◎!

\だしの取り方はこちら「一番だしの引き方」で/

▼

② きのこは“複数の種類”を組み合わせて

きのこは種類によって香りや旨味成分が少しずつ異なります。それぞれの旨味が重なり合うことで、だしの深みがぐっと増します。

2~3種類を組み合わせることで、味に奥行きが生まれます。

③ きのこは煮すぎない

香りの命は火加減にあります。

ぐらぐら煮ると香りが飛んでしまうので、「コトコト」を保つ弱めの火で。

きのこに火が通ってしんなりしたら、それが頃合いです。

④ 味つけは“引き算”の発想で

薄口しょうゆや塩は少なめに。

きのこの旨味とだしの香りが主役なので、調味料はあくまで脇役に。

味見のときに「少し物足りないかな」と感じる程度でも、椀に注いだときにちょうどよく、最後まで美味しくいただけます。

※だしの濃さによっても変わりますので、塩加減は味を見て調整してください。

⑤ 仕上げの香りを添える

三つ葉や柚子皮をほんの少し浮かべるだけで、香りに奥行きが生まれます。

秋ならすだちの皮や針しょうがもおすすめ。

季節の香りを添えることで、同じ澄まし汁が“旬の一椀”に変わります。

暑く長い夏が続いたせいか、もう10月だというのに、スーパーには青ゆずが並んでいました。本来ならば黄柚子の季節ですが、今回は青ゆずの皮をすりおろしたものを最後に振っています。

きのこのおすすめ組み合わせ3選

今回のきのこ(椎茸・えのき・しめじ)のほかにも、いろんなきのこがあります。

だしの香りを引き立てながら、きのこの個性を楽しむには、組み合わせが鍵。

香り・旨味・食感のバランスを考えると、澄まし汁がぐっと奥深い味わいになります。

まずは、家庭で楽しみやすい3つの組み合わせをご紹介します。

① 椎茸 × しめじ × えのき|王道のすっきり旨味

香り・旨味・食感のバランスがとれた、定番の組み合わせ。

椎茸の香りを中心に、しめじの旨味とえのきのやさしい甘みが重なります。

味の主張が強すぎないため、だしの風味をしっかり感じられる一椀に。

② 舞茸 × なめこ × しめじ|とろみと香りの秋仕立て

舞茸の香ばしい香りに、なめこのとろみがやさしく絡む、秋の味わい。

しめじを加えることで全体の味がまとまり、濃厚ながらもすっきりとした後味に。

冷めても美味しく、翌日の朝食にもおすすめです。

③ エリンギ × 椎茸 × しめじ|食感を楽しむ風味豊かな一椀

エリンギのコリッとした歯ごたえに、椎茸の香りとしめじの旨味を重ねた、香りと食感の調和を楽しむ組み合わせ。

噛むほどにだしが染み出し、軽やかなのに食べごたえのある澄まし汁になります。

具を少し大きめに切ると、それぞれのきのこの個性が際立ち、「食べる汁物」として満足感のある一品に。

④ 平茸 × えのき × 椎茸|まろやかな旨味の上品仕立て

平茸のふくよかな香りに、えのきの甘みと椎茸の香ばしさを重ねた、まろやかでやさしい味わいの澄まし汁。

派手さはないものの、だしの風味に自然に溶け込み、口に含むと穏やかな旨味が広がります。

具のボリュームを少し増やすと「汁椀ひとつでも満足できる一品」に。おもてなしの一椀としてもおすすめです。

⑤ 松茸 × えのき × 三つ葉(または柚子皮)|上品な香りのごちそう椀

もし松茸に組み合わせるとしたら・・・

この椀は松茸の香りが主役になるので、クセの少ないえのきが好相性。

仕上げに三つ葉や柚子皮を添えれば、香りが幾重にも広がります。

おもてなしや季節の行事食にもぴったりの上品な組み合わせです。

きのこは「香りが強いもの」と「やさしい旨味のもの」を合わせると味が深くなります。

おわりに|秋の香りを椀にとじこめて

澄まし汁は、手の込んだ料理ではありません。今回は具材も普段よく見かけるきのこだけです。なのに、どこか懐かしく心をほっとさせてくれます。

少しの工夫で、いつもの汁物が“季節を味わうごちそう”になります。

今日の食卓に、きのこの香りを一椀。穏やかな秋の食卓を楽しんでください♪

\和だしについて詳しく知る/

▼

\こちらもオススメ!旬の行事食を楽しむ♪/

▼