~さしすせそ歳時記|季節の食材と和の調味料で楽しむ、四季の台所~

日本の台所には、昔から受け継がれてきた「さしすせそ」の知恵があります。

砂糖(さ)・塩(し)・酢(す)・醤油(せ)・味噌(そ)。

それぞれの調味料は、旬の食材を引き立て、季節の食卓を豊かに彩ってくれます。

このシリーズでは、旬の恵みと和の調味料を組み合わせた、季節感あふれるレシピをご紹介します。

寒さが深まる季節になると、ほっくり甘いかぼちゃの煮物が恋しくなります。

中でも、小豆といっしょに煮含めた「いとこ煮」は、昔から冬の養生食として親しまれてきた一品。

「冬至にかぼちゃを食べると風邪をひかない」と言われるように、栄養をたっぷりと蓄えたかぼちゃは、この時季の体をやさしく整えてくれます。

時間をかけて煮含めることで、砂糖を控えめにしても素材のうま味が引き立つ、やさしい甘さの副菜です。

レシピ|かぼちゃのいとこ煮

材料(作りやすい分量)

| 材料 | 分量 |

|---|---|

| かぼちゃ | 1/4個(正味約450g) |

| 乾燥小豆 | 100g |

| 砂糖 | 大さじ3〜4 |

| 塩 | ひとつまみ |

| しょうゆ | 少々 |

作り方

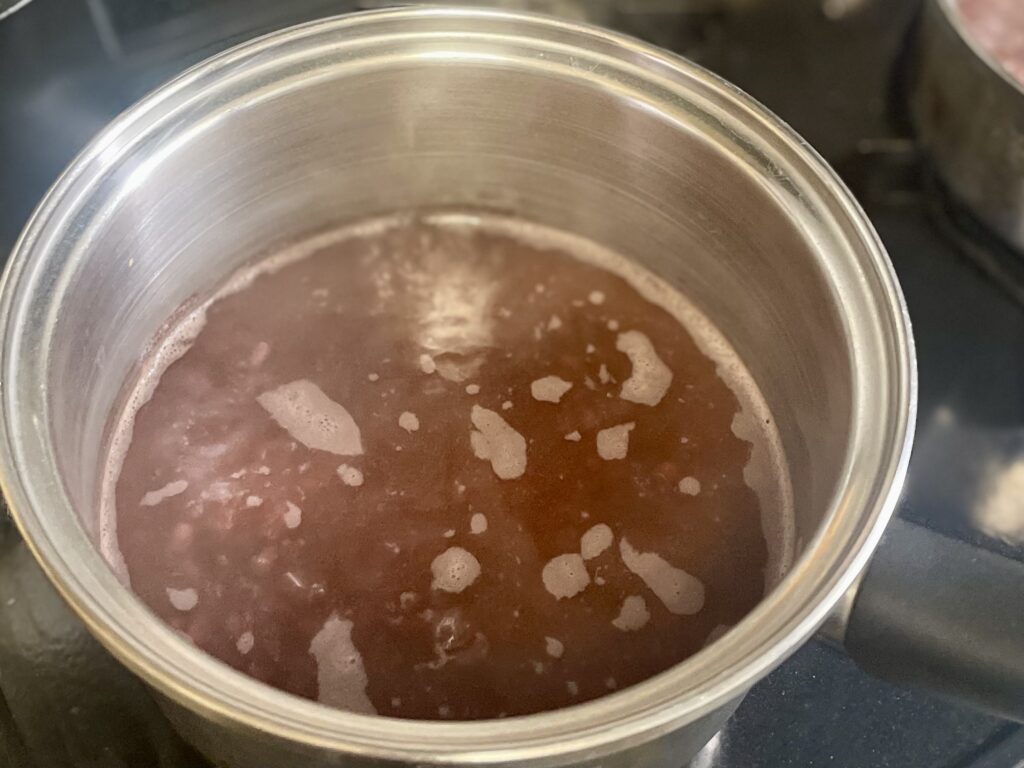

- 小豆は軽く洗い、たっぷりの水とともに鍋に入れる。

- 沸騰したら差し水(約200ml)をし、再度沸いたら火を止めて湯を捨てる(渋切り)。

新しい水800mlを加え、弱火で指でつぶれるくらいの柔らかさになるまで40〜50分ほどゆでる。

- かぼちゃは種とわたを取り除き、3~4㎝角に切る。

- 皮の固い部分はところどころむいておくと、味のなじみがよくなる。

(煮崩れを防ぎたい場合は、かぼちゃの角を軽く面取りしておくと、仕上がりがきれいです)

- 小豆を茹でていた鍋に、かぼちゃ(皮面を下にして)を加える。

(おおよそ、かぼちゃが浸かる程度の煮汁が残っていなければ水を足す) - 砂糖大さじ3を加え、煮立ったら落とし蓋をして弱火で10分ほど煮る。

(味を見て、足りなければ砂糖を足す)

- かぼちゃがやわらかくなったら、塩ひとつまみとしょうゆを少々を加えて味をととのえ、3分程煮る。

- 火を止め、蓋をしたまましばらくおいて味を含ませる。

美味しく作るコツ

やさしい甘みの奥に、豆と野菜の滋味がしっかり残るように。

ゆで加減と煮詰め方にコツがあります。小豆をやわらかく煮すぎない

指で軽くつぶれるくらいの状態で止めるのが理想。やわらかく煮すぎると煮崩れやすく、かぼちゃと合わせたときに豆が溶けてしまいます。

かぼちゃを煮崩さない火加減

強火にすると煮崩れやすく、色も濁りがち。落とし蓋をして弱火でじっくり火を通すと、形よく仕上がります。

砂糖は一度に入れすぎない

最初に半量を入れて煮て、味をみながら調整すると上品な甘さに。豆と野菜の風味を生かすためには「控えめ」がポイントです。

保存方法と保存期間

かぼちゃと小豆のやさしい甘みは、時間をおくことでよりなじみます。

用途に合わせて、冷蔵・冷凍のどちらでも保存が可能です。

冷蔵保存(2〜3日)

密閉容器に入れて冷蔵庫で保存します。食べる前に電子レンジで軽く温め直すと、煮汁が再びなじみ、しっとりとした口あたりに戻ります。

煮汁が多い場合は、加熱後に軽く混ぜてから盛り付けるときれいに仕上がります。

冷凍保存(約2週間)

1回分ずつ小分けにしてラップで包み、冷凍用袋に入れて保存します。

解凍は自然解凍または電子レンジの解凍モードでゆっくりと。急激な加熱はかぼちゃが崩れる原因になるため避けましょう。

お手軽に作るなら「あずき缶」も◎

乾燥小豆を炊くのは少し手間がかかりますが、時間のない日は「ゆであずき缶」でも十分美味しく作れます。

その場合は砂糖を控えめに(大さじ1〜2程度)し、缶詰の甘さに合わせて味を見ながら調整しましょう。

最後に塩をほんのひとつまみ加えると、甘さが引き締まります。

おわりに|秋の台所で味わう、ほっこり時間

甘みを足すのではなく、素材そのもののやさしさを引き出す。

そんな「いとこ煮」は、忙しい日々の中で心を落ち着かせてくれるような一皿です。

かぼちゃを切る音、小豆のふくよかな香り…

寒い日の台所仕事を、ほっこりと楽しんでみてください♪

こちらの記事もオススメ♪👇

\和ごころ素材図鑑/

▼

\秋野菜と味噌の美味しい関係/

▼

\行事食で季節を愉しむ/

▼