~和ごころ素材図鑑~

季節の移ろいとともに、旬を迎える日本の食材たち。

そのひとつひとつには、自然の恵みと、昔から受け継がれてきた知恵が息づいています。

「和ごころ素材図鑑」では、そんな和の素材を、旬・産地・調理法・行事との関わりなど、暮らしに寄り添う目線でご紹介します。

ほくほくとした食感に、口の中でとろりと広がるぬめり。素朴ながらも味わい深く、秋から冬にかけての食卓を支えてくれる「里芋」は、なくてはならない存在ですよね♪

秋の十五夜「芋名月」にも登場し、冬のお雑煮や豚汁にも欠かせない里芋ですが、秋に収穫され、冬の寒さの中でもおいしさを届けてくれることから、「秋野菜」と「冬野菜」、両方の顔を持っているのが特徴です。

この記事では、里芋の旬や品種、栄養、保存の知恵、そしておいしく食べるための調理の工夫まで、家庭で役立つ情報をたっぷりご紹介します♪

里芋のあれこれ

里芋は、日本の食卓に深く根づいた根菜のひとつです。

独特のぬめりと、ほくほくとした食感が持ち味で、煮物や汁物に欠かせません。

日本では稲作が広まる以前から栽培されていたとされる古い歴史をもち、「芋」といえば里芋を指す時代があったほど。

特に秋の十五夜「芋名月」では、月見団子とともに里芋を供える習慣があり、季節の行事にも登場します。

旬と出回り時期

里芋の旬は、収穫が本格化する9月から11月ごろ。この時期の里芋はやわらかく、風味も豊かで格別のおいしさです。

収穫後は土付きのまま保存されることが多く、保存性が高いため、冬の間も市場やスーパーに安定して出回ります。お正月のお雑煮や、寒い季節の豚汁・煮物などに登場するのもそのためです。

つまり、食べ頃は秋、食卓での活躍は冬まで続くのが里芋の特徴。秋から冬にかけて長く楽しめる、頼もしい季節野菜といえるでしょう。

里芋の品種いろいろ

里芋には全国各地で多くの品種が栽培されており、普段の食卓にのぼるものから、祝い事や地域色の濃い品種までさまざまです。ここでは代表的なものをご紹介します。

土垂(どだれ)

全国で最も広く栽培されている標準的な品種。スーパーでも一番見かけやすく、煮物・汁物・揚げ物と万能に使える「家庭料理の定番里芋」。

八つ頭(やつがしら)

親芋と子芋が一体となり、大きく成長する縁起物の品種。おせち料理に用いられ、「人の頭(かしら)になる」ことを願う祝いの食材。普段使いというより特別な日に登場します。

石川小芋(いしかわこいも)

大阪・石川村発祥の小ぶりで丸い芋。皮ごと蒸して「きぬかつぎ」にするのに最適。関西を中心に親しまれる、粋な食べ方のできる品種です。

セレベス

東南アジア系統の里芋で、皮が赤みを帯び、大きめ。通常の里芋と比べるぬめりも少なめです。やや珍しい印象ですが市場に出回ることもあり、ほくほく感を楽しめるのが特徴。煮物やコロッケなどボリュームを出すのに向きます。「赤目芋(赤芽芋)」「大吉芋」と呼ばれたりもします。

海老芋(えびいも) 🦐

京都を代表する高級品種。長く曲がった姿が海老のようで、表面に美しい縞模様があります。肉質はきめ細かく、煮崩れしにくいため料亭料理やおせちで大活躍。「腰が曲がるまで長寿」という意味から縁起物としても珍重される、晴れ舞台の里芋です。

ブランド里芋(地域特産)

各地にはブランド化された里芋もあります。

- 埼玉県の「川越いも」

- 宮崎県の「京いも」

- 福島県いわき市の「いわき芋」 など

これらは地域の特産として名高く、お歳暮や贈答品にも使われる「ちょっと特別」な里芋です。

栄養と効能

里芋は見た目の素朴さとは裏腹に、健康面で多くの働きをもつ頼もしい野菜です。日々の食卓で取り入れることで、体をやさしく整えてくれます。

- 食物繊維が豊富

不溶性と水溶性の両方を含み、腸内環境を整える働きがあります。便秘予防に役立つのはもちろん、血糖値の急上昇を抑える作用も期待できます。 - ぬめり成分(ガラクタン・ムチン)

ガラクタンは糖質とたんぱく質が結合した成分で、免疫力を高める働きがあるといわれています。ムチンは胃や腸の粘膜を守り、消化吸収を助けるため、胃腸が弱っているときにもおすすめ。ぬめりは単なる「調理の邪魔者」ではなく、体を守ってくれる成分です。 - カリウムが豊富

里芋100gあたり560mg程度のカリウムを含みます。塩分を体外に排出する作用があるため、高血圧予防やむくみ改善に役立ちます。特に塩分を摂りがちな現代の食生活ではありがたい成分です。 - 低カロリー・低脂質

じゃがいもやさつまいもに比べてカロリーが低めで、脂質もほとんど含みません。煮物や汁物に加えても重たくならず、ダイエット中にも取り入れやすい食材です。 - ビタミン類・ミネラルもバランスよく

ビタミンB1・B2がエネルギー代謝を助け、銅やマグネシウムなどのミネラルも含まれます。里芋一つで、さまざまな栄養を少しずつ摂れるのも魅力です。

保存方法

実は、里芋は見た目以上にデリケートな野菜。

乾燥や低温障害に弱いため、状態に合わせて保存方法を工夫するのが長持ちの秘訣です。ここでは家庭でできる保存の仕方をご紹介します。

泥付きでの保存

- 基本は泥付きのままが理想

掘りたての里芋は泥をつけたまま保存することで乾燥を防ぎ、風味を長持ちさせます。泥が皮をコーティングしてくれるので、湿度のある冷暗所に置けば数週間は鮮度を保てます。 - 保存場所の工夫

冷蔵庫は冷えすぎて低温障害を起こしやすいため、新聞紙に包んで常温保存が基本。冬場で気温が低いときは玄関や納戸でも大丈夫です。

洗った場合

- 洗った里芋は傷みやすい

泥を落とすと乾燥や腐敗が進みやすいため、冷蔵庫の野菜室で保存し、できれば1週間以内に食べきるのがおすすめ。 - 保存の工夫

キッチンペーパーで軽く包み、ポリ袋に入れて口をゆるく閉じると乾燥防止に効果的です。

下処理しての冷蔵保存

- 皮をむいて下ゆで

下ごしらえを済ませて軽く下ゆでした里芋は、水気を切って冷蔵保存しましょう。調理の手間が省け、翌日や翌々日にすぐ料理に使える便利な方法。

冷凍保存

- 下ゆでしてから冷凍

生のままでは食感が損なわれやすいため、一度下ゆでしてから冷凍するのが基本。小分けにして保存袋に入れておけば、煮物や汁物にそのまま投入できます。 - 保存期間の目安

約1か月程度。長く置くと風味が落ちるので、早めに使い切りましょう。

保存期間の目安 –早見表–

保存期間の目安を表にまとめました。安全に美味しく、上手な保存の参考にしてみてください。

| 保存方法 | ポイント | 保存期間の目安 |

|---|---|---|

| 常温(泥付き) | 新聞紙に包み、風通しの良い冷暗所で保存。低温障害を避けるため冷蔵庫は不向き | 2〜3週間 |

| 冷蔵(洗った状態) | 野菜室にて保存。キッチンペーパーで包みポリ袋に入れると乾燥防止に | 約1週間 |

| 冷蔵(下ゆで後) | 皮をむいて軽く下ゆでし、水気を切って保存容器へ | 2〜3日 |

| 冷凍(下ゆで後) | 小分けにして保存袋へ。凍ったまま調理に使える | 約1か月 |

保存で気をつけたいポイント

- 低温に注意:冷蔵庫で長期間保存すると黒ずんでしまうことがあるため、基本は常温か短期保存を意識。

- 湿度が大切:乾燥するとしわしわになり、風味が落ちます。新聞紙や土付きのままが長持ちのコツ。

- 芽やカビが出てきたら:芽は取り除けば食べられますが、カビが生えていたり異臭がする場合は処分を。

冷凍すると食感がやや変わってしまいますが、汁物や煮物なら問題なく使えます。

基本的には「泥付きのまま常温保存」というのがベスト

里芋調理の基本をおさえよう!

里芋は独特のぬめりがあるため、下ごしらえの工夫が仕上がりを大きく左右します。ここでは皮のむき方から下ゆで、ぬめりの調整方法まで、家庭で役立つ調理の基本を詳しくご紹介していきます。

皮のむき方

里芋の皮むきにはいくつかの方法があります。料理や扱いやすさに応じて選びましょう。

- 生のままむく方法

小さめの里芋をよく洗い、表面だけを乾燥させておくと皮むきが格段に楽になります。

上下を切り落としてから包丁で皮をむきます。手がかゆくなる場合は、手に塩をまぶしたり、薄手の手袋をして作業すると安心です。

→ 煮物など、形をきれいに残したい料理に向きます。 - 熱湯にくぐらせてからむく方法(熱湯むき)

里芋を2〜3分ほど熱湯に入れてから冷水にとると、皮がするりとむけます。

→ 手がかゆくなりにくく、短時間で大量にむきたいときに便利。 - 蒸してからむく方法

蒸し器で軽く加熱し、粗熱が取れてから皮をむくと、つるりと簡単にむけます。

→ 「きぬかつぎ」など、皮ごと調理する料理におすすめです。

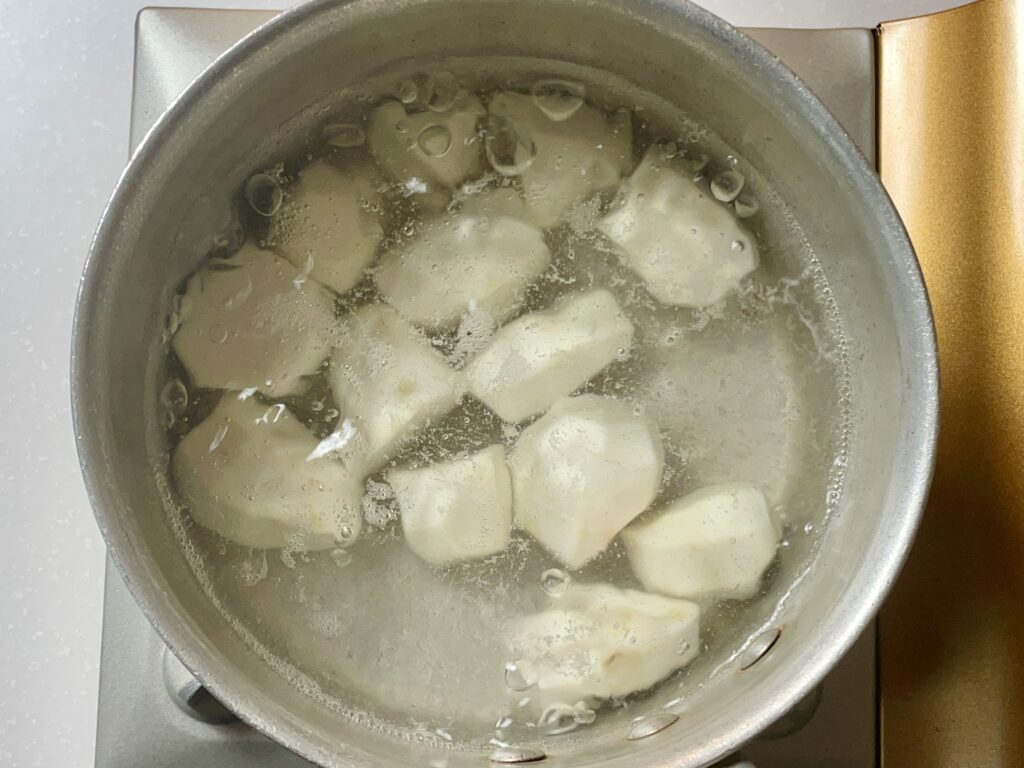

下ゆでの工夫

里芋は下ゆでの仕方によって食感やぬめり具合が変わります。

- 米のとぎ汁でゆでる

ぬめりやえぐみをやさしく取り除き、味が染み込みやすくなります。昔ながらの方法で、煮物にすると上品な仕上がりに。 - 酢を加えてゆでる

少量の酢を加えてゆでると、ぬめりが減って扱いやすくなります。汁物や煮崩れしやすい料理の下ごしらえに。 - 下ゆでせずにそのまま使う

豚汁やけんちん汁などでは、生のまま煮込むことでぬめりが汁に溶け込み、自然なとろみがつきます。料理によっては「ぬめりを生かす」方法もおすすめです。

下茹での際にはたっぷりめの水で茹でましょう。水が少ないとぬめりで吹きこぼれる可能性があります。

面取りと下ごしらえのポイント

- 面取り:煮物に使う場合、角を少し落としておくと煮崩れを防ぎ、見た目も上品に仕上がります。日本料理には「六方むき」という美しいむき方もあります。

- 塩でもみ洗い:皮をむいた里芋に塩をまぶして軽くもみ洗いすると、ぬめりが落ちて下処理が楽になります。

- 手のかゆみ対策:酢水に指先をつけながら作業する、薄手の手袋を使うなどで快適に下処理が可能です。

調理法ごとのコツ

- 煮物:だしをよく吸わせるために下ゆでをしてから煮るのが基本。味を含ませたい場合は「下味をつける→一度冷ます」とさらに美味しくなります。

- 汁物:下ゆでせずに使うと、とろみが出て汁全体がまろやかに。具材感を残したいときは下ゆでしてから加えると具材の食感がくっきりして、汁自体もさっぱりとした仕上がりになります。

- 揚げ物:素揚げにすると外はカリッと、中はほくほく。衣をつけて唐揚げ風にすると、おつまみにもご飯のおかずにもなります♪

里芋は「ぬめりを落とすか」「活かすか」で味わいが変わる野菜です。

調理の場面に応じて皮むき・下ゆでの方法を選び、食感とぬめりをコントロールすることで、お好みの美味しい仕上がりになります。

おすすめ定番料理5選

🍲 里芋の煮っころがし

ほっくりとだしを含んだ家庭の味。

🥢 豚汁・けんちん汁

体を芯から温める、冬の定番汁物。

🪵 芋煮(東北地方の郷土料理)

秋の風物詩。地域で味付けが異なる素朴な鍋料理。

🎍 お雑煮

新年に欠かせない祝いの椀物。

🎍 煮しめ

お正月のおせちに欠かせない祝いの煮物。

→ 里芋をはじめ根菜を盛り合わせ、華やかな見た目と縁起の良さを兼ね備えた料理。家庭の食卓でも、お祝いの席でも親しまれる一品です。

おすすめレシピリンク集

おわりに|秋から冬へ、食卓を支える里芋

里芋は秋に収穫される「秋野菜」でありながら、冬の煮物や正月料理に欠かせない「冬野菜」でもあります。

素朴で控えめながら、食卓の要となる存在。ぬめりとほくほく感を楽しみながら、季節をまたいで親しまれてきました。

里芋が美味しくなるこの季節、ほっこり里芋料理を楽しみたいものですね♪

参考文献

- 農林水産省「野菜の知識」

- 日本食品標準成分表(八訂)

- 日本食文化史研究資料

\こちらもオススメ!里芋を使ったレシピ/

▼

\秋冬野菜をもっと!/

▼

\季節の行事を楽しむ/

▼