~和ごころ素材図鑑~

季節の移ろいとともに、旬を迎える日本の食材たち。

そのひとつひとつには、自然の恵みと、昔から受け継がれてきた知恵が息づいています。

「和ごころ素材図鑑」では、そんな和の素材を、旬・産地・調理法・行事との関わりなど、暮らしに寄り添う目線でご紹介します。

牛肉は「特別な日のごちそう」というイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。

けれど最近ではスーパーや精肉店で手軽に買える身近な食材になり、すき焼きや肉じゃが、牛丼など、日常の食卓でも大活躍しています。

ただ、「部位によってどう違うの?」「煮ると硬くなるのはなぜ?」「保存はどうするの?」など、調理するたびに小さな疑問がついて回るのも牛肉の特徴です。

今回はそんな牛肉をテーマに、和食の台所で役立つ知識や調理のコツをやさしくご紹介します。

牛肉の歴史と日本の食卓

牛肉は、日本の食文化の中では比較的新しい存在です。時代ごとに見ていくと、食卓への広まり方がよく分かります。

- 奈良・平安時代〜江戸時代

仏教の影響で長らく「肉食禁止」の風習が続いていた時代です。薬用や一部地域での限定的な食用にとどまっています。 - 江戸時代後期

蘭学や西洋文化の影響で、医療や栄養学の観点から「牛肉食」の有用性が注目されはじめます。身分の高い武士や医師の間で少しずつ口にされるようになりました。 - 明治維新(19世紀後半)

文明開化とともに牛肉食が一気に広まります。牛鍋が大流行し、「牛肉=西洋の進んだ文化」の象徴になりました。 - 大正〜昭和初期

都市部を中心に牛肉が徐々に庶民の食卓へ。牛鍋から派生した「すき焼き」が家庭料理として定着しはじめます。 - 戦後〜高度経済成長期

輸入自由化や流通の発展により、牛肉が全国的に身近な存在になってきた時代です。肉じゃが・牛丼などが家庭の定番料理に。 - 現代

近江牛、松阪牛、神戸牛、信州牛など銘柄牛も広く知られるようになりました。健康志向から赤身人気が高まる一方で、霜降りを楽しむ「ごちそう文化」も健在です。

代表的なブランド牛

日本各地には、自然や飼育環境に育まれた銘柄牛が数多く存在します。その中でも特に知られる代表的な銘柄牛をいくつかご紹介します。

- 近江牛(滋賀県)

日本最古のブランド牛といわれ、きめ細かい霜降りと上品な脂の甘さが特徴。古くから将軍家や朝廷にも献上されてきました。 - 松阪牛(三重県)

「肉の芸術品」とも呼ばれ、とろけるような脂の口どけと濃厚な旨味が魅力。すき焼きやステーキに人気です。 - 神戸牛(兵庫県)

世界的にも有名な銘柄牛。赤身と脂のバランスが良く、海外でも「Kobe Beef」として高い評価を受けています。 - 米沢牛(山形県)

雪国の寒暖差が育む繊細な肉質。しっとりと柔らかく、すき焼きやしゃぶしゃぶに適しています。 - 飛騨牛(岐阜県)

脂の口どけがよく、香り高い旨味が特徴。しゃぶしゃぶや網焼きにすると、その上品さが際立ちます。 - 宮崎牛(宮崎県)

全国の品評会でも高い評価を得る実力派。濃厚ながらしつこくなく、幅広い料理に合わせやすい肉質です。 - 佐賀牛(佐賀県)

良質な霜降りが美しく、とろけるような柔らかさと甘み。上品な味わいで、しゃぶしゃぶやすき焼きにおすすめです。

このほかにも、岩手の前沢牛、鹿児島県の鹿児島黒牛、兵庫県の但馬牛など、全国各地にたくさんの銘柄牛があります。

牛肉の栄養と健康効果

牛肉には、毎日の食事に取り入れたい栄養素がたっぷり含まれています。ただし、食べる部位や量のバランスによって体への働きも変わるので、知っておくと安心です。

- たんぱく質:筋肉や皮膚、血液をつくる材料。成長期や回復期に欠かせません。

- 鉄分(ヘム鉄):吸収率が高く、特に女性に多い鉄欠乏性貧血の予防に効果的。

- ビタミンB群:代謝を助け、疲労回復をサポート。

- 亜鉛:免疫力や味覚を支えるミネラル。

「牛肉は体に悪いのでは?」という声があります。

確かに脂肪分が多い部位を大量に食べると飽和脂肪酸やコレステロールの摂りすぎにつながります。ですが、赤身肉を選んだり、調理法を工夫したりすれば、むしろ健康的に活用できます。

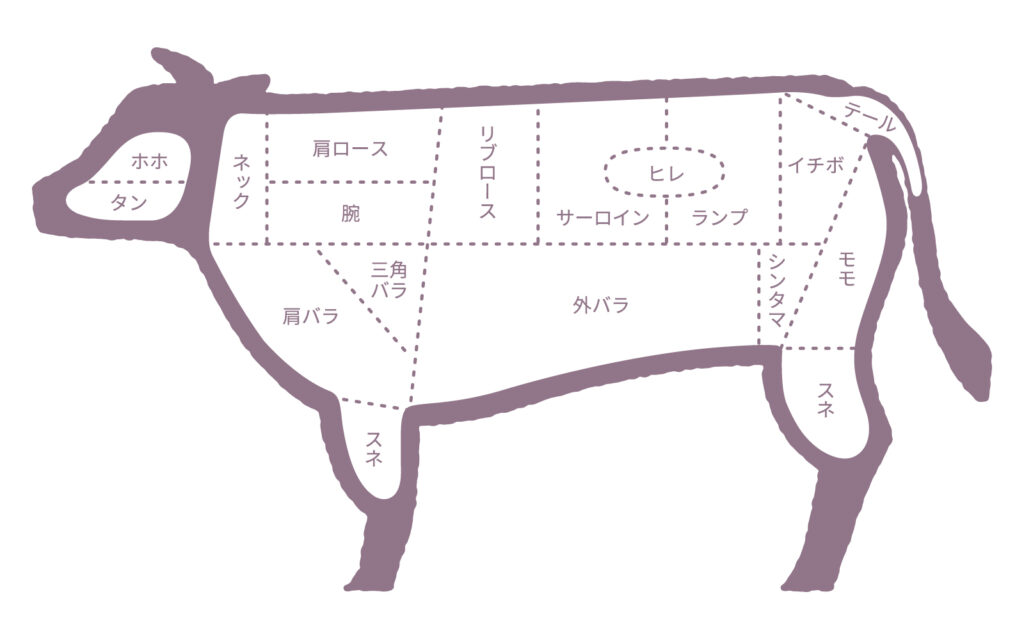

部位ごとの特徴と和食での活かし方

牛肉は部位によって食感や味わいがまったく異なります。

「肩ロース」「バラ」「もも」など、スーパーで並ぶ商品の表示を見て迷う方も多いのではないでしょうか。

こちらに部位ごとの特徴をまとめています。献立作りのヒントにしてみてください。

| 部位 | 特徴 | 向いている和食調理 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 肩 | 旨味が強くやや硬め | 牛鍋、炒め物、カレー | 薄切りで短時間調理がコツ |

| 肩ロース | 適度な脂とコク、旨味が強い | すき焼き、牛鍋、炒め物 | 薄切りなら柔らかく食べやすい |

| リブロース | サシが入りやすく、きめ細やかで柔らかい | すき焼き、しゃぶしゃぶ、ステーキ | 脂の甘みを活かすなら強火でさっと火入れ |

| サーロイン | ロースの一部。脂と赤身のバランスが良い | ステーキ、網焼き、しゃぶしゃぶ | 厚切りでも柔らかく食べやすい |

| ヒレ | 最も柔らかく脂が少ない | 網焼き、ステーキ、照り焼き | 加熱しすぎず、シンプルに |

| もも | 赤身主体であっさり | しぐれ煮、たたき、ローストビーフ | 筋切り+下味で硬さを防ぐ |

| ランプ | 腰からお尻にかけての赤身 | ステーキ、ロースト、たたき | 赤身の旨味を楽しめる |

| バラ | 脂と旨味が濃厚 | 牛丼、肉じゃが、煮込み料理 | 下ゆでやアク抜きでさっぱり仕上げる |

| すね・すじ | コラーゲン豊富で硬い | 煮込み料理、おでん、味噌煮 | 下ゆでして長時間煮込むのが基本 |

👉 部位の呼び方は地方や精肉店によって少し異なる場合があります。表を参考にしつつ、店員さんにおすすめを聞いてみるのもいいですね。

ステーキ・焼肉でおなじみの部位

家庭で感じる疑問を解決!牛肉調理のポイント

牛肉を料理するとき、「硬くなる」「臭みが気になる」「加熱の仕方がわからない」といった疑問がつきものです。ここでは、よくある悩みを解決するヒントをまとめました。

硬くならないためには?

牛肉が硬くなる原因の多くは 火の通しすぎ です。特に赤身部分は熱に弱く、加熱しすぎると筋繊維が縮み、水分が抜けてパサつきます。

- 焼く場合は表面に強火で焼き色をつけ、中は余熱で仕上げる。

- 煮込みは「下ゆで」で余分な脂を落としてから弱火でじっくり。

- 切り方は繊維を断ち切るように斜めに薄く切ると柔らかさを保ちやすい。

👉 ステーキや炒め物は「ミディアム」程度を意識すると食感が良く仕上がります。

臭みを抑えるには?

牛肉特有の臭みは、血液や脂に含まれる成分によるもの。下味や香味野菜を組み合わせると和らぎます。

- 酒やしょうゆに軽く漬けておく

- 生姜、ねぎ、にんにくを一緒に加熱する

- 煮込みは「下ゆで」でアクをしっかり取り除く

👉 和食では「酒+生姜」が特に相性よく、臭み消しと風味付けを同時にしてくれます。

下処理は必要?

部位によっては筋や脂身を適度に取り除くと、食感も味も良くなります。

- 筋切り:赤身のブロックやもも肉は包丁で浅く切り込みを入れる

- 脂身の処理:バラ肉など脂が多い部位は一部をそぎ落とすと食べやすい

- 霜降り肉は脂も旨味なので取りすぎないのがコツ

👉 ちょっとした処理で、見違えるほど口当たりが変わります。

下味冷凍は本当に便利?

牛肉は冷凍保存のときに「下味」をつけておくと、解凍後にそのまま調理でき、しかも柔らかく仕上がります。

- 醤油+みりん+生姜 → 牛丼や炒め物に

- 味噌+酒 → 煮込みや炒め物にコクをプラス

- 塩麹 → 自然な甘みとやわらかさを引き出す

👉 ポイントは 薄切り肉を小分けにし、なるべく平らにして冷凍する こと。解凍が早く、ドリップも出にくくなります。

その他の疑問

- 赤い汁(ドリップ)は血ですか?

血ではなく、水分とたんぱく質(ミオグロビン)。軽く拭き取ればOK。

- 冷凍と冷蔵、どちらがいい?

すぐ使うなら冷蔵で2〜3日。長期保存なら下味冷凍がおすすめ。

- 安い牛肉を美味しくする方法は?

片栗粉や小麦粉をまぶして焼くと肉汁が逃げにくくなり、やわらかく仕上がります。

- ステーキは焼く前に常温に戻した方がいい?

はい、厚切り肉は30分程度常温に戻すと全体に火が入りやすく、柔らかくジューシーに仕上がります。ただし夏場は長時間置かないよう注意し、ラップをかけて清潔に戻しましょう。薄切り肉は数分で十分です。

- 塩はいつふるのが正解?

一般的には「焼く直前」がベスト。早くふると塩分で水分が出てしまい、肉がパサつく原因に。ただし下味をつけて寝かせたい場合や、薄切り肉を炒める場合は、少し前に塩をふることで味がなじみやすくなります。

「和食」における牛肉料理

明治時代の文明開化とともに牛鍋が広まり、日本の食文化に牛肉が加わりました。当初は「ごちそう」として特別な場面で登場しましたが、次第に郷土料理や家庭料理の中にも溶け込み、現代では日常の食卓に欠かせない存在となっています。

- 「牛鍋」から「すき焼き」へ

明治初期、牛肉を食べる習慣が急速に広まるきっかけとなったのが「牛鍋」です。味噌仕立てから始まり、のちに割り下を使う「すき焼き」へと発展。今では日本の代表的な鍋料理のひとつに定着しました。 - 郷土料理と牛肉

東海地方の「しぐれ煮」、関西の「牛すじどて煮」、関東のおでんの牛すじなど、各地に牛肉を使った郷土料理が存在します。信州でも地元の野菜と合わせた煮物やすき焼きが冬のごちそうとして親しまれてきました。 - 家庭料理への定着

戦後の食卓では「肉じゃが」「牛丼」「ビーフカレー」など、牛肉を使った料理が急速に普及しました。特に肉じゃがは、今や「おふくろの味」を象徴する料理として全国に根付いています。 - 現代的な広がり

健康志向の高まりとともに、赤身肉を使った和風ステーキや牛肉のたたきが人気に。お祝いの日にはローストビーフやしゃぶしゃぶが登場するなど、現代のライフスタイルに柔軟に取り入れられています。

代表的な牛肉料理まとめ

牛肉を使った和食料理はたくさんありますが、その中でも代表的なものを揚げてみました。

- すき焼き:明治から続く鍋料理の定番。割り下で煮て卵に絡める贅沢な味わい。

- しぐれ煮:牛肉と生姜を甘辛く煮た常備菜。ご飯のお供やお弁当に人気。

- 肉じゃが:家庭料理の王道。牛肉とじゃがいもを甘辛く煮込んだ優しい味わい。特に関西では肉じゃがに牛肉を使うのが一般的。

- 牛丼:薄切り肉を玉ねぎとともに煮てご飯にのせた庶民の味。手軽で栄養もある丼物。

- 牛すじ煮込み:関西の居酒屋定番。味噌や醤油でじっくり煮込み、コラーゲン豊富。

- ローストビーフ:近年のお祝い料理として定着。薄切りにして和風ソースをかける食べ方も人気。

保存と上手な付き合い方

安売りの時に多めに購入…そんなときありますよね。本来ならば早めに使い切るのが理想ですが、なかなかそうはいかないことも。最後まで美味しくいただくために、以下の点に気を付けて保存しましょう。

- 冷蔵保存:2〜3日以内に使い切るのが基本。チルド室でラップを密着させて保存。

- 冷凍保存:小分けにしてラップ+保存袋で。下味冷凍もおすすめ。

- 解凍方法:冷蔵庫でゆっくり。電子レンジ解凍は肉汁が流れやすく注意。

おわりに|和ごころごはんに寄り添う牛肉

牛肉は「ごちそう」でありながら、工夫次第で日常の食卓にも馴染む頼もしい食材です。

部位ごとの特徴を知り、下処理や保存を少し工夫するだけで、ぐっと美味しく、栄養もしっかりとることができます。

特別な日のごちそうも、日常のおかずにも、まずは使いやすそうな部位を選んで、牛肉料理を楽しんでください。

参考文献

\こちらの記事もおすすめ♪/

▼