2025年 十五夜(中秋の名月)は10月6日、十三夜(後の月)は11月2日です

秋の夜空にぽっかり浮かぶ十五夜の月を愛でながら供える「お月見団子」は、古くから収穫を祈る象徴とされてきました。

今回は、伝統的な白い団子と、自然な甘みのかぼちゃ入り団子を合わせた、見た目にも楽しい“白と黄金の月見団子”をご紹介します。

十五夜とは?

秋の夜空に浮かぶ「十五夜(じゅうごや)」は、旧暦の8月15日の夜に見える月、またはその夜を指します。

旧暦では1か月を新月から数えるため、15日目がちょうど満月にあたります。現代の暦では、毎年9月中旬〜10月初旬ごろに訪れます。

十五夜は「中秋の名月」とも呼ばれ、古くは平安時代の宮中行事として始まりました。

月を眺めながら詩歌や音楽を楽しむ「観月の宴」が行われ、やがて庶民の間にも広まり、秋の収穫に感謝し、豊作を祈る行事として定着しました。

🌾 田の神様は月から降りてくると信じられ、月に団子や里芋を供える風習が生まれたとも言われています。

このため、十五夜は「芋名月(いもめいげつ)」とも呼ばれます。

十五夜に団子を供える意味

丸い団子は「満ち欠けのない月」の形。

そこには、円満・調和・感謝という願いが込められています。

十五夜には、その「十五」にちなんで団子を十五個積むのが習わし。

月の形を模した団子を供えることで、収穫の感謝と家庭円満の祈りを表します。

すすきを添えるのは、稲穂の代わりとされるため。

古来、月の神様は農作物の豊穣を司ると信じられ、すすきにはその「神を招く依代(よりしろ)」の意味もあります。

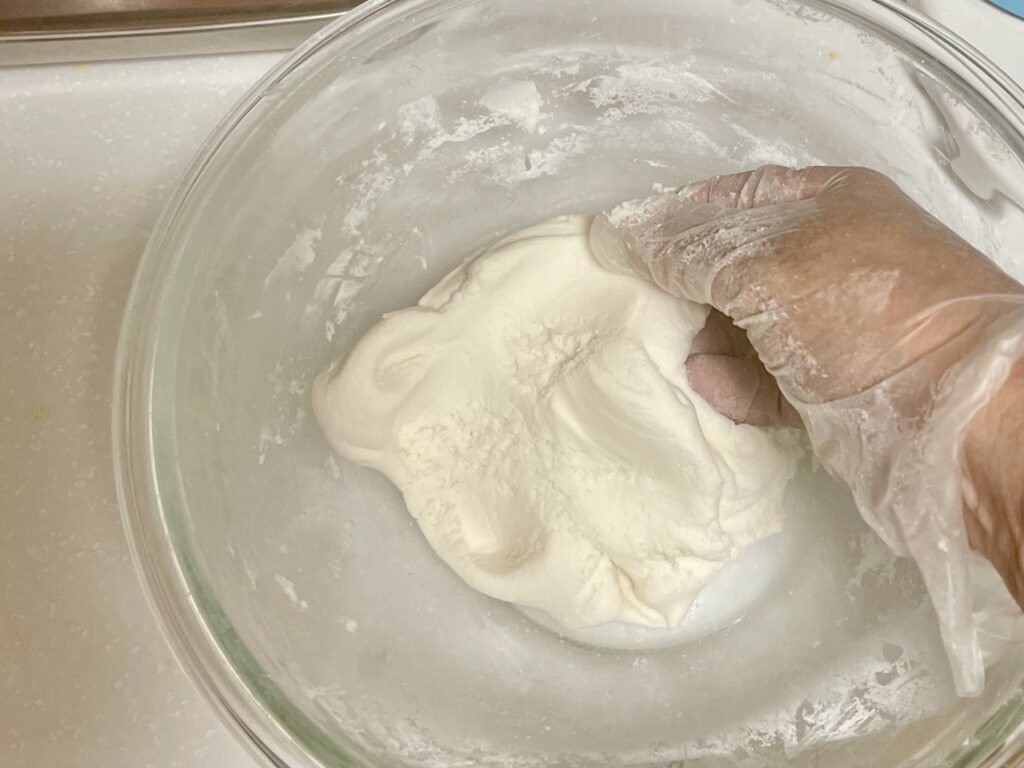

レシピ①|白いお月見団子の基本

まずは定番の白いお月見団子です。素朴ながら、なめらかな舌ざわりともちもち感が魅力です。

材料(15個分)

- 白玉粉…150g

- 水…約130ml

- 砂糖…大さじ1(やわらかめにしたい場合)

作り方

白玉粉に水を少しずつ加え、耳たぶ程度のやわらかさになるまでこねる。

15等分して球に丸める。(お好みの大きさに丸める場合は、秤を使って同じ大きさに)

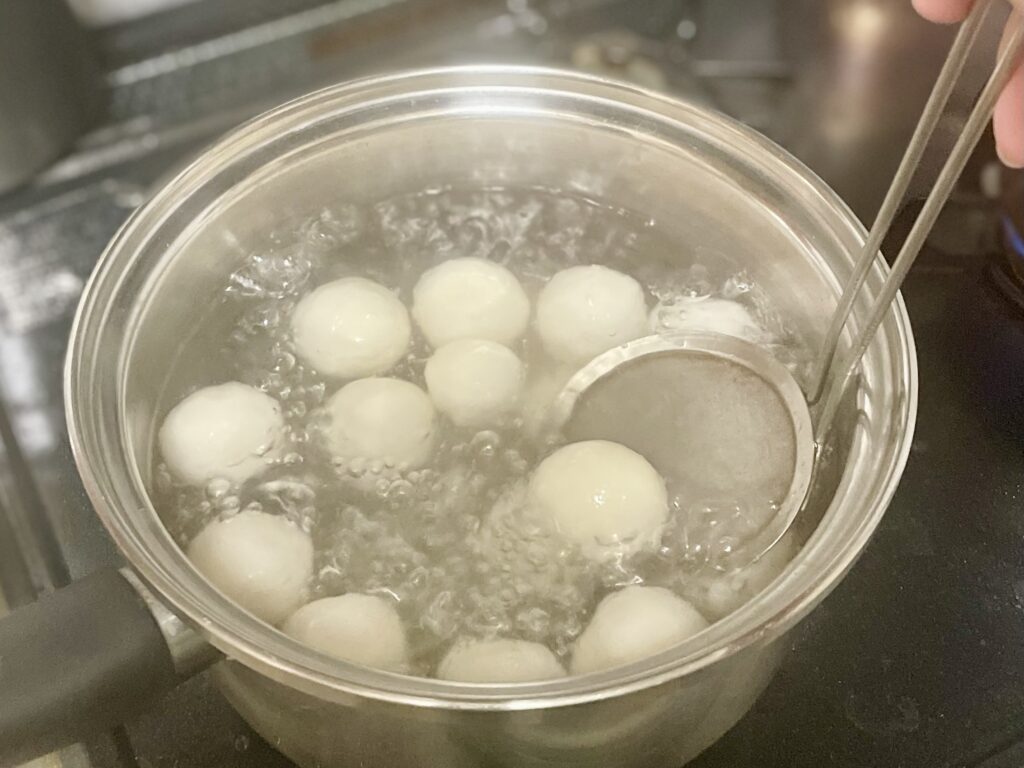

沸騰したお湯に入れ、浮いてきたらさらに2分ゆでる。

冷水にとり、よく冷やして水気を切る。

レシピ②|かぼちゃ入りお月見団子

黄色い団子は「実りの秋」「黄金の月」をイメージ。かぼちゃの自然な甘みがふんわり広がります。

材料(15個分)

- 白玉粉…120g

- かぼちゃ(皮と種を除く正味)…80g

- 水…100ml(かぼちゃの水分により調整)

- 砂糖…大さじ1

作り方

かぼちゃを一口大に切り、電子レンジ(600Wで3分程)または蒸して柔らかくする。熱いうちに裏ごしする。

白玉粉にかぼちゃを加え、耳たぶ程度のやわらかさになるよう水を加えてこねる。

15等分して球に丸める。(お好みの大きさに丸める場合は、秤を使って同じ大きさに)

沸騰湯でゆで、浮いたらさらに2分ゆでる。

冷水にとり、よく冷やして水を切る。

💡コツ

・ホクホク系の栗かぼちゃを使うと扱いやすく、きれいな黄色に。

・白団子と合わせて盛ると、「月と雲」のような彩りになります。

十五夜の団子を15個並べる意味と積み方

十五夜の「十五」にちなんで15個積むのが伝統。四角いピラミッド型の整った形には、秩序・感謝・祈りの意味が込められています。

正式には、「三方(さんぽう)」と呼ばれるお供え用の器に、半紙など白い紙を敷いて並べます。

三方は神様へのお供え物をのせる器で、三方向に穴が開いていることが名前の由来。また、半紙はお供え物を清浄な状態を保つという意味合いがあります。

四角のピラミッド型(四角錐)の並べ方

上段:2個(てっぺん)

中段:2×2=4個

下段:3×3=9個

合計:1+4+9=15個

💡てっぺんには2個並べます。この2個は、神事では正面から見て縦に並べ、横に並べると仏事になるとされています。

三方や半紙がなくても、家庭ではお皿で十分。

並べ方も決まりにこだわらず、感謝の気持ちを込めて飾ることが何より大切です。

家族で団子を囲みながら月を眺める――それが本来のお月見の楽しみ方です。

おわりに|季節のしあわせ

まんまるの団子を月に見立てて、家族や友人と食卓を囲む十五夜。

伝統的なやり方はありますが、なによりも「飾って、食べて、語らう」——そんなひとときこそが、いちばんよい楽しみ方なのだと感じます。

お団子をコロコロと丸める時間も楽しみながら、深まる秋の一日を過ごしてみてください♪

参考文献

- 国立天文台暦計算室「中秋の名月」

- 農林水産省「食文化の年中行事」

- 日本の行事・歳時記事典(成美堂出版)

\和ごはん歳時記で旬を楽しむ/

▼

\芋名月は「里芋」料理を♪/

▼